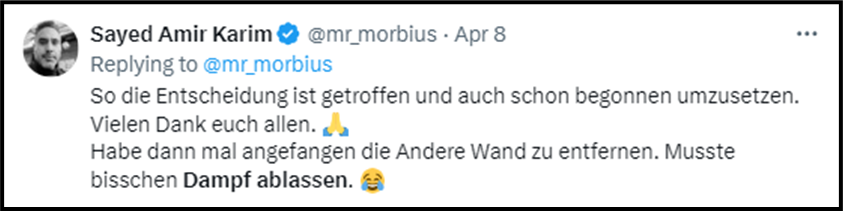

- Dampf ablassen

- Am Rad drehen

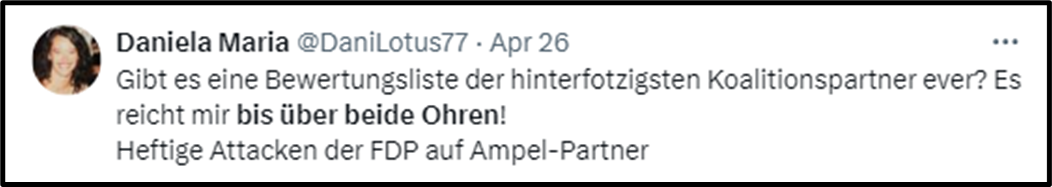

- Bis über beide Ohren

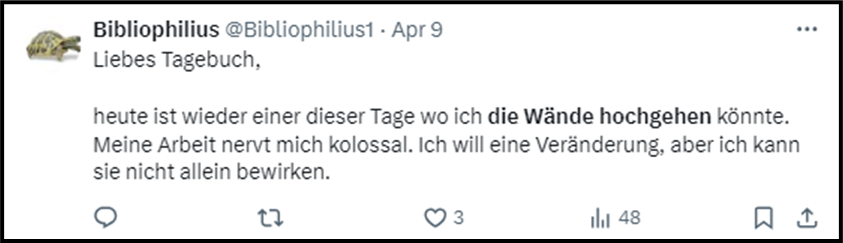

- Die Wände hochgehen

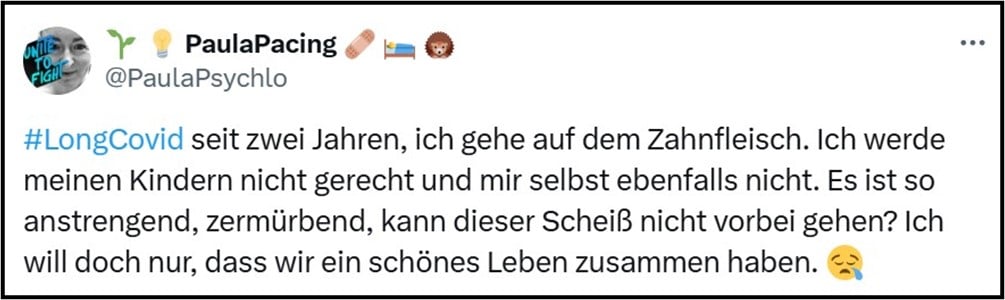

- Auf dem Zahnfleisch gehen

- Kopf frei bekommen

- Den Kopf in den Sand stecken

- Jemandem den Rücken stärken

- Ausgebrannt sein

- Einen Gang zurückschalten

- Sich den Kopf zerbrechen

- Unter Dampf stehen

- Keinen klaren Kopf haben

- Etwas zur Seite legen

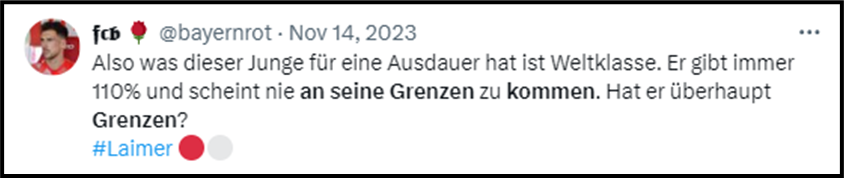

- An seine Grenzen kommen

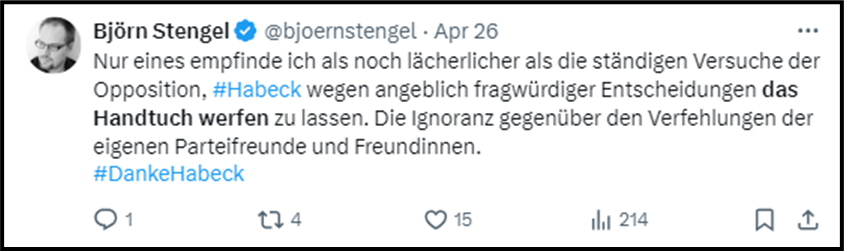

- Das Handtuch werfen

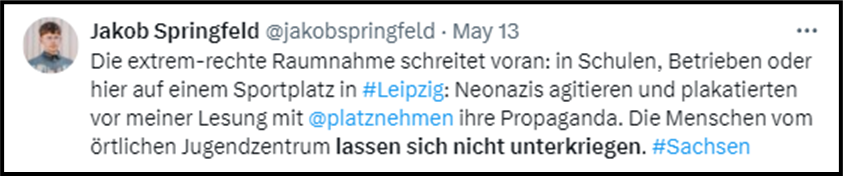

- Sich nicht unterkriegen lassen

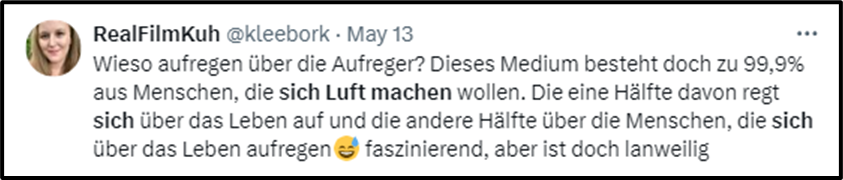

- Sich Luft machen

- Einen kühlen Kopf bewahren

- Über sich hinauswachsen

Echte Beispiele zur Umgangssprache:

„Dampf ablassen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, Spannungen oder Stress auf eine Weise zu entladen, die Erleichterung bringt. Er ist vergleichbar mit dem englischen „let off steam“ und wird oft verwendet, wenn jemand durch Reden, Sport oder andere Aktivitäten emotionalen Druck abbaut. Dieser Ausdruck spiegelt das Bedürfnis wider, nach intensiven Phasen der Anspannung oder Frustration einen Ausgleich zu schaffen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck „Dampf ablassen“ in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im beruflichen Umfeld:

Ein Mitarbeiter könnte nach einer stressigen Besprechung das Bedürfnis haben,

„Dampf abzulassen“. Vielleicht geht er dann joggen oder spricht mit einem Kollegen über seine Frustrationen, um sich besser zu fühlen. - In der Familie oder bei Freunden:

Wenn familiäre Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten zu Überlastung

führen, könnte jemand sagen: „Ich muss mal kurz Dampf ablassen“, bevor er

sich in eine hitzige Diskussion einlässt. Dies kann helfen, die Emotionen zu beruhigen und die Situation zu entschärfen. - In sozialen Medien oder Online-Plattformen:

Menschen nutzen oft soziale Medien, um „Dampf abzulassen“, indem sie Posts

oder Tweets über aktuelle Ereignisse oder persönliche Beschwerden teilen. Dies dient oft als Ventil, um Unterstützung von anderen zu erhalten. - Beim Sport:

Sport ist eine beliebte Methode, um „Dampf abzulassen“. Jemand könnte nach

einem stressigen Tag ins Fitnessstudio gehen und sagen: „Ich muss einfach ein wenig Dampf ablassen“, während er sich intensiv auspowert. - In der Kunst oder Kreativität:

Künstler oder Schriftsteller können kreative Tätigkeiten als eine Möglichkeit

nutzen, um „Dampf abzulassen“. Das Malen eines intensiven Bildes oder das

Schreiben eines Gedichts kann eine therapeutische Wirkung haben und beim Abbau von Stress helfen.

„Dampf ablassen“ unterstreicht das menschliche Bedürfnis, sich von emotionalen Lasten zu befreien und wieder ein Gefühl der Ruhe und Kontrolle zu erlangen. Es ist ein wichtiger Aspekt der persönlichen Gesundheit und des Wohlbefindens.

„Am Rad drehen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, dass jemand überreagiert oder sich in einer Situation übermäßig aufregt. Es suggeriert, dass eine Person emotional oder mental die Kontrolle verliert, vergleichbar mit dem englischen Ausdruck „to lose one's marbles“. Der Ausdruck wird oft in humorvollen oder übertriebenen Kontexten verwendet, um die Irrationalität oder die Intensität der Reaktion einer Person zu unterstreichen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Bei Meinungsverschiedenheiten:

In einer hitzigen Diskussion könnte jemand sagen: „Jetzt drehst du am Rad!“, um auszudrücken, dass die andere Person unverhältnismäßig heftig reagiert. - In stressigen Arbeitssituationen:

Ein Mitarbeiter könnte über einen anderen sagen: „Er dreht am Rad, weil die Deadline so knapp ist“, was bedeutet, dass der Druck des bevorstehenden Termins ihn übermäßig stressen lässt. - Im persönlichen Konflikt:

Wenn jemand in einer privaten Auseinandersetzung ungewöhnlich wütend wird, könnte ein Beobachter bemerken: „Sie dreht am Rad wegen dieser Kleinigkeit“, was zeigt, dass die Reaktion als übertrieben angesehen wird. - In humorvollen oder überspitzten Erzählungen:

Freunde könnten eine Geschichte erzählen, bei der jemand „am Rad gedreht“ hat, um eine besonders komische oder bizarre Situation zu beschreiben. - Bei öffentlichen Vorfällen:

Zeugen eines Zwischenfalls könnten sagen: „Der Fahrer begann am Rad zu drehen, als der Verkehr zum Stillstand kam“, um zu verdeutlichen, dass der Fahrer sehr wütend und frustriert reagierte.

„Am Rad drehen“ ist ein bildhafter Ausdruck, der oft dazu dient, die Emotionen und das Verhalten einer Person in einer als überzogen empfundenen Situation zu charakterisieren. Er spiegelt die menschliche Tendenz wider, unter Druck oder in Konflikten manchmal die Fassung zu verlieren.

„Bis über beide Ohren“ ist ein deutscher Ausdruck, der verwendet wird, um eine intensive Emotion oder ein starkes Engagement zu beschreiben. Typischerweise bedeutet er, dass jemand in etwas „bis über beide Ohren“ verliebt ist, also sehr stark verliebt ist. Der Ausdruck kann aber auch in anderen Kontexten verwendet werden, um eine tiefe Verstrickung oder Begeisterung für etwas auszudrücken. Es ist ein bildhafter Ausdruck, der die Idee vermittelt, dass man so tief in etwas eingetaucht ist, dass nur noch die Ohren herausragen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- In romantischen Beziehungen:

Ein Teenager, der seine erste große Liebe erlebt, könnte zu einem Freund sagen: „Ich bin bis über beide Ohren in sie/ihn verliebt“, was ausdrückt, dass er tief und vollkommen in die Person verliebt ist. - Bei Hobbys oder Interessen:

Eine Person, die eine neue Leidenschaft für das Malen entdeckt hat, könnte äußern: „Ich bin bis über beide Ohren in die Malerei verstrickt“, was bedeutet, dass sie ganz und gar von ihrem neuen Hobby eingenommen ist. - Im Berufsleben:

Ein Unternehmer, der ein neues Projekt startet, könnte seinen Kollegen mitteilen: „Ich stecke bis über beide Ohren in diesem Projekt“, um seine tiefe Involvierung und Hingabe zu unterstreichen. - Bei der Musik:

Ein Musikfan, der ein neues Album entdeckt hat, könnte sagen: „Ich bin bis über beide Ohren in diese Musik verliebt“, was seine tiefe Begeisterung und emotionale Bindung an die Musik ausdrückt. - In akademischen oder schulischen Kontexten:

Ein Student, der sich auf eine wichtige Prüfung vorbereitet, könnte bemerken: „Ich bin bis über beide Ohren in die Vorbereitungen vertieft“, um zu zeigen, wie sehr er sich mit dem Lernstoff beschäftigt.

Der Ausdruck „bis über beide Ohren“ vermittelt eine lebhafte und bildreiche Vorstellung von tiefem emotionalen oder intellektuellen Engagement und wird oft verwendet, um Leidenschaft, Liebe oder starke Hingabe zu betonen.

„Die Wände hochgehen“ ist ein bildhafter deutscher Ausdruck, der starke Frustration oder Ärger beschreibt, bis zu dem Punkt, an dem jemand sich extrem aufgeregt oder verärgert fühlt. Der Ausdruck vermittelt das Bild einer Person, die vor Wut sprichwörtlich die Wände hochklettern könnte. Dieser Ausdruck ist in vielen Alltagssituationen anwendbar, insbesondere in stressigen oder irritierenden Momenten.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Am Arbeitsplatz:

Ein Mitarbeiter könnte nach einer besonders frustrierenden Besprechung oder nach dem Empfang einer unerwarteten Mehrarbeit sagen: „Ich gehe die Wände hoch!“, um seinen extremen Unmut über die Situation auszudrücken. - Im privaten Umfeld:

Wenn jemand zu Hause wiederholt von seinen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern gestört wird, könnte er aus Frustration äußern: „Jetzt gehe ich wirklich die Wände hoch!“, um seinen steigenden Ärger zu signalisieren. - Im Verkehr:

Ein Autofahrer, der im Stau steckt und sich über die Unbeweglichkeit oder das Verhalten anderer Fahrer ärgert, könnte zu sich selbst oder zu Mitfahrern sagen: „Ich gehe gleich die Wände hoch“, was seine wachsende Frustration über die Verkehrssituation zeigt. - Bei technischen Problemen:

Eine Person, die wiederholt technische Schwierigkeiten mit einem Gerät oder einer Software erlebt, könnte frustriert ausrufen: „Ich gehe die Wände hoch!“, wenn die Probleme weiterhin ungelöst bleiben und die Geduld strapazieren. - Beim Kundenservice:

Ein Kunde, der mit einem besonders langwierigen oder unbefriedigenden Kundendiensterlebnis konfrontiert ist, könnte verwenden: „Das bringt mich dazu, die Wände hochzugehen“, um seine Irritation und Enttäuschung über den mangelhaften Service zu beschreiben.

„Die Wände hochgehen“ zeigt ein hohes Maß an emotionaler Reaktion auf Stress oder Frustration und wird oft verwendet, um die Intensität der Gefühle in herausfordernden oder irritierenden Situationen zu vermitteln.

„Auf dem Zahnfleisch gehen“ ist ein bildhafter deutscher Ausdruck, der verwendet wird, um extreme Müdigkeit oder Erschöpfung zu beschreiben. Er vermittelt das Bild einer Person, die so erschöpft ist, dass sie buchstäblich auf ihrem Zahnfleisch geht, also am Ende ihrer Kräfte angelangt ist. Dieser Ausdruck kann in verschiedenen Situationen verwendet werden, um die Tiefe der Erschöpfung oder die dringende Notwendigkeit einer Pause zu betonen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Am Arbeitsplatz:

Ein Mitarbeiter, der Überstunden gemacht hat oder unter hohem Druck stand, könnte zu seinen Kollegen sagen: „Ich gehe jetzt auf dem Zahnfleisch“, um auszudrücken, dass er kaum noch Energie hat und dringend Erholung benötigt. - Bei körperlicher Arbeit:

Ein Sportler nach einem besonders harten Training oder Wettkampf könnte kommentieren: „Ich gehe auf dem Zahnfleisch“, was bedeutet, dass er physisch am Limit ist und sich ausruhen muss. - Bei Studierenden während der Prüfungszeit:

Ein Student, der sich auf anstrengende Prüfungen vorbereitet und Nächte durchgelernt hat, könnte sagen: „Ich gehe auf dem Zahnfleisch“, um seine Erschöpfung und das Bedürfnis nach einer Pause zu unterstreichen. - Bei Eltern mit kleinen Kindern:

Eltern, die durch die Betreuung ihrer kleinen Kinder erschöpft sind und kaum Schlaf bekommen, könnten feststellen, dass sie „auf dem Zahnfleisch gehen“, was auf die anhaltende Müdigkeit und den Energieverlust hinweist. - In kreativen Berufen oder Projekten:

Künstler oder Schriftsteller, die intensiv an einem Projekt gearbeitet haben und sich ausgelaugt fühlen, könnten ausdrücken, dass sie „auf dem Zahnfleisch gehen“, um den Zustand ihrer erschöpften kreativen Energien zu beschreiben.

Der Ausdruck „auf dem Zahnfleisch gehen“ betont die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit und ist ein eindrückliches Bild für die Notwendigkeit, sich zu erholen und Kräfte zu sammeln. Er erinnert daran, wie wichtig es ist, auf die eigenen Grenzen zu achten und sich rechtzeitig Ruhephasen zu gönnen.

„Kopf frei bekommen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, dass man sich geistig entspannt, um Stress oder Sorgen loszulassen. Dies ist besonders wichtig in einer schnelllebigen Welt, wo geistige Überlastung häufig vorkommt. Der Ausdruck ist vielseitig und kann in vielen verschiedenen Kontexten verwendet werden, um die Notwendigkeit der mentalen Erholung oder eines Perspektivwechsels zu betonen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im beruflichen Kontext:

Ein Manager, der nach einem langen Meeting-Tag überfordert ist, könnte beschließen, einen Spaziergang zu machen und dabei zu denken: „Ich muss meinen Kopf frei bekommen“, um sich zu erholen und klarer denken zu können. - Im akademischen Umfeld:

Ein Student, der sich auf eine Prüfung vorbereitet und sich überfordert fühlt, könnte eine Pause einlegen und zu einem Freund sagen: „Lass uns kurz rausgehen und den Kopf frei bekommen“, um danach effizienter lernen zu können. - In persönlichen oder emotionalen Momenten:

Nach einer emotional aufgeladenen Diskussion könnte jemand beschließen, alleine spazieren zu gehen und dabei zu sich selbst sagen: „Ich brauche etwas Zeit, um meinen Kopf frei zu bekommen“, um Emotionen zu verarbeiten und zu innerer Ruhe zu finden. - Bei kreativen Blockaden:

Ein Künstler, der Schwierigkeiten hat, Inspiration für ein neues Projekt zu finden, könnte eine Auszeit nehmen und dabei denken: „Ich muss meinen Kopf frei bekommen“, um neue kreative Ideen zu entwickeln. - In sportlichen Aktivitäten:

Ein Läufer, der sich auf ein wichtiges Rennen vorbereitet, könnte vor dem Start ruhige Momente nutzen und sich darauf konzentrieren, „den Kopf frei zu bekommen“, um sich voll und ganz auf die bevorstehende Leistung zu konzentrieren.

„Kopf frei bekommen“ ist ein Ausdruck, der die Bedeutung der mentalen Gesundheit und des Gleichgewichts betont. Er unterstreicht die Notwendigkeit, regelmäßig mentale Pausen einzulegen, um langfristig leistungsfähig und ausgeglichen zu bleiben.

„Den Kopf in den Sand stecken“ ist ein deutscher Ausdruck, der ursprünglich von einer alten Fabel stammt, in der sich ein Strauß bei Gefahr im Sand versteckt, indem er seinen Kopf hineinsteckt und fälschlicherweise glaubt, dass er nicht gesehen wird. Dieser Ausdruck wird metaphorisch verwendet, um zu beschreiben, dass jemand Probleme oder unangenehme Situationen ignoriert, indem er so tut, als gäbe es sie nicht. Es symbolisiert die Vermeidung von Konfrontation oder die Weigerung, sich der Realität zu stellen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im beruflichen Kontext:

Wenn ein Manager wiederholt negative Feedbacks zu seiner Abteilung ignoriert und keine Maßnahmen ergreift, könnte ein Kollege bemerken: „Er steckt den Kopf in den Sand“, um zu kritisieren, dass der Manager Probleme nicht aktiv angeht. - In persönlichen Beziehungen:

Wenn eine Person in einer schwierigen Beziehung Probleme nicht anspricht, könnte ein Freund oder Familienmitglied sagen: „Du steckst deinen Kopf in den Sand“, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, sich den Herausforderungen zu stellen. - In finanziellen Angelegenheiten:

Jemand, der seine Rechnungen oder Schulden ignoriert und keine Anstalten macht, seine finanzielle Situation zu verbessern, könnte als jemand beschrieben werden, der „den Kopf in den Sand steckt“, was auf mangelnde Verantwortungsübernahme hindeutet. - In akademischen oder schulischen Situationen:

Ein Student, der sich nicht auf bevorstehende Prüfungen vorbereitet oder schlechte Noten ignoriert, könnte von Lehrern oder Eltern kritisiert werden, dass er „den Kopf in den Sand steckt“, was bedeutet, dass er sich nicht mit den notwendigen Maßnahmen auseinandersetzt, um seine Situation zu verbessern. - In politischen oder sozialen Diskussionen:

In Diskussionen über kritische Themen wie Klimawandel oder soziale Ungerechtigkeit könnten Aktivisten darauf hinweisen, dass bestimmte Personen oder Gruppen „den Kopf in den Sand stecken“, indem sie wichtige Beweise oder Fakten ignorieren und keine Maßnahmen ergreifen.

Der Ausdruck „den Kopf in den Sand stecken“ vermittelt das Bild einer Person, die bewusst von Problemen oder Herausforderungen absieht, was oft zu einer Verschlimmerung der Situation führt. Er betont die Bedeutung von Offenheit und proaktiver Problemlösung in allen Lebensbereichen.

„Jemandem den Rücken stärken“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, dass man einer anderen Person Unterstützung und Ermutigung gibt, besonders in schwierigen Zeiten oder bei Herausforderungen. Es handelt sich um eine metaphorische Redewendung, die das Bild vermittelt, jemandem buchstäblich im Rücken zu stehen, um ihm Stabilität und Sicherheit zu geben. Dieser Ausdruck wird oft in Situationen verwendet, in denen Zusammenhalt und Teamgeist besonders wichtig sind.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen verwendet werden kann:

- Am Arbeitsplatz:

Wenn ein Teammitglied ein schwieriges Projekt leitet, könnten die Kollegen ihm "den Rücken stärken", indem sie zusätzliche Unterstützung anbieten oder bei Präsentationen verteidigen, um zu zeigen, dass sie seine Bemühungen und Ziele unterstützen. - In der Familie:

Wenn ein Familienmitglied durch eine schwere Zeit geht, etwa bei Krankheit oder persönlichen Problemen, können andere Familienangehörige "den Rücken stärken", indem sie praktische Hilfe leisten oder einfach nur da sind, um emotionalen Beistand zu geben. - Im sozialen Umfeld:

In Freundeskreisen kann "jemandem den Rücken stärken" bedeuten, dass man Freunde in Konfliktsituationen verteidigt oder ihnen hilft, schwierige Entscheidungen zu treffen, indem man Rat gibt und unterstützend zur Seite steht. - Im sportlichen Bereich:

Im Sport kann ein Trainer "den Rücken stärken" von Athleten, indem er sie motiviert und ihre Fähigkeiten fördert, insbesondere in Momenten des Zweifels oder bei Niederlagen, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. - In der öffentlichen Arena:

In politischen oder sozialen Bewegungen kann "jemandem den Rücken stärken" auch bedeuten, öffentlich Unterstützung für Personen oder Gruppen zu zeigen, die sich für wichtige Anliegen einsetzen, um deren Bestrebungen und Sichtbarkeit zu fördern.

„Jemandem den Rücken stärken“ drückt eine tiefe Verbundenheit und Loyalität aus und hebt die Bedeutung von Unterstützung und Solidarität in verschiedenen Lebensbereichen hervor.

„Ausgebrannt sein" ist ein deutscher Ausdruck, der beschreibt, wenn eine Person durch chronischen Stress und übermäßige Arbeitsbelastung emotional, physisch und mental erschöpft ist. Dieser Zustand, oft gleichgesetzt mit dem Burnout-Syndrom, resultiert häufig aus langanhaltender Überforderung am Arbeitsplatz oder in anderen Lebensbereichen. Das Syndrom beeinträchtigt nicht nur die Arbeitsleistung, sondern auch die allgemeine Lebensqualität und das Wohlbefinden der Betroffenen.

Hier einige Beispiele, wie das "Ausgebrannt sein" in verschiedenen Situationen auftreten kann:

- Am Arbeitsplatz:

Ein Angestellter in einer Firma, der ständig Überstunden macht und unter hohem Druck steht, könnte sich ständig müde und unmotiviert fühlen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass er ausgebrannt ist, was ihn daran hindert, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren oder Freude daran zu finden. - Bei körperlicher Arbeit:

Ein Pflegekraft im Gesundheitswesen, die emotionalen und physischen Anforderungen der Arbeit nicht mehr standhält, könnte Symptome von Burnout zeigen, wie z.B. Erschöpfung und eine verringerte Empathiefähigkeit gegenüber Patienten. - Im Bildungsbereich:

Lehrer, die mit großen Klassen, hohem bürokratischen Aufwand und ständigen Leistungsanforderungen konfrontiert sind, können ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Zynismus entwickeln, was typische Anzeichen für ein Ausgebrannt sein sind. - Bei Freiberuflern oder Heimarbeit:

Selbstständige oder Homeoffice-Arbeiter könnten aufgrund der Verschmelzung von Arbeits- und Privatleben Schwierigkeiten haben, abzuschalten. Das ständige Gefühl, erreichbar sein zu müssen und keine klaren Arbeitszeiten zu haben, kann zu Burnout führen. - Bei ehrenamtlicher Arbeit:

Auch ehrenamtliche Helfer sind nicht immun gegen Burnout, besonders wenn sie sich emotional stark engagieren und das Gefühl haben, dass ihre Anstrengungen nie ausreichen, um einen wirklichen Unterschied zu machen.

Das Erkennen und Ansprechen von "Ausgebranntsein" ist entscheidend, um präventive Maßnahmen zu ergreifen und Unterstützung zu suchen. Es ist wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten und Grenzen zu setzen, um langfristig leistungsfähig und gesund zu bleiben.

„Einen Gang zurückschalten“ ist ein deutscher Ausdruck, der verwendet wird, wenn man die Intensität oder Geschwindigkeit einer Aktivität reduzieren möchte. Dies kann sich auf berufliche Tätigkeiten, persönliche Projekte oder auch allgemeine Lebenssituationen beziehen. Der Ausdruck ist vergleichbar mit dem englischen "to downshift" und symbolisiert oft die bewusste Entscheidung, Stress zu verringern und das Tempo zu drosseln, um mehr Lebensqualität zu erlangen oder Überlastung zu vermeiden.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im Berufsleben:

Wenn ein Mitarbeiter ständig Überstunden macht und das Gefühl hat, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist, könnte er beschließen, "einen Gang zurückschalten" zu wollen, indem er weniger Projekte gleichzeitig annimmt oder sich auf weniger anspruchsvolle Aufgaben konzentriert. - Im privaten Alltag:

Eine Person, die feststellt, dass ihr Terminkalender zu voll ist und kaum Zeit für Erholung bleibt, könnte entscheiden, "einen Gang zurückschalten" zu müssen, um mehr Zeit für Familie und Hobbys zu haben. - In der Freizeit:

Ein begeisterter Sportler, der durch intensives Training Erschöpfung oder Verletzungen riskiert, könnte den Rat bekommen, "einen Gang zurückzuschalten", um langfristig gesund und aktiv bleiben zu können. - Beim Lernen oder Studieren:

Ein Student, der sich während der Prüfungszeit überfordert fühlt, könnte "einen Gang zurückschalten", indem er effizienter lernt und sich bewusst Auszeiten gönnt, um Überanstrengung zu vermeiden. - Bei kreativen oder künstlerischen Projekten:

Ein Künstler oder Schriftsteller könnte sich entscheiden, "einen Gang zurückzuschalten", um kreative Blockaden zu überwinden und den kreativen Prozess natürlicher und weniger erzwungen fließen zu lassen.

„Einen Gang zurückschalten“ betont die Wichtigkeit, das eigene Wohlbefinden zu berücksichtigen und sich nicht ständig unter Druck zu setzen. Es spiegelt das Bedürfnis wider, eine Balance zwischen Aktivität und Entspannung zu finden und somit langfristig produktiver und zufriedener zu sein.

„Sich den Kopf zerbrechen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, intensiv über ein Problem oder eine komplexe Fragestellung nachzudenken. Der Ausdruck vermittelt das Bild, dass man sich geistig sehr anstrengt, um eine Lösung zu finden oder ein schwieriges Thema zu verstehen. Es handelt sich um eine figurative Redewendung, die die mentale Anstrengung betont, die man aufwenden muss, um bestimmte Herausforderungen zu meistern.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- In der Schule oder Universität:

Ein Student, der sich auf eine schwierige Prüfung vorbereitet, könnte sagen: „Ich zerbreche mir den Kopf über diese Mathematikaufgaben“, um auszudrücken, dass er intensiv studiert und nach Lösungen sucht. - Bei der Arbeit:

Ein Ingenieur steht vor einem komplexen technischen Problem und sagt zu seinem Team: „Wir müssen uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir diese technische Hürde überwinden können“, was bedeutet, dass eine gründliche und kreative Problemlösung erforderlich ist. - In persönlichen Beziehungen:

Jemand, der über das Verhalten eines Freundes verwirrt ist, könnte zu einem anderen Freund sagen: „Ich zerbreche mir den Kopf, warum er so reagiert hat“, um seine Bemühungen zu beschreiben, das Verhalten zu verstehen und vielleicht eine Lösung für das zugrunde liegende Problem zu finden. - Bei alltäglichen Entscheidungen:

Bei der Planung eines Urlaubs könnte eine Person feststellen, dass sie sich den Kopf zerbricht, welche Reiseoption die beste wäre, indem sie verschiedene Möglichkeiten gründlich durchdenkt und abwägt. - In kreativen Berufen:

Ein Autor könnte sagen: „Ich zerbreche mir den Kopf über das Ende meines Romans“, was bedeutet, dass er intensiv nach einem passenden oder überraschenden Abschluss für seine Geschichte sucht.

Der Ausdruck „sich den Kopf zerbrechen“ illustriert also die geistige Anstrengung und Konzentration, die notwendig sind, um Lösungen für Probleme zu finden oder tiefgründige Fragen zu beantworten. Es geht darum, mental aktiv zu sein und sich intensiv mit einer Herausforderung auseinanderzusetzen.

„Unter Dampf stehen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, dass man unter starkem Druck oder Stress steht, oft aufgrund von Zeitmangel oder hohen Erwartungen. Es beschreibt einen Zustand, in dem man sehr beschäftigt ist und intensiv arbeitet, um eine Aufgabe zu erfüllen oder ein Ziel zu erreichen. Der Ausdruck stammt aus der Zeit der Dampflokomotiven und Dampfschiffe, die unter hohem Druck standen, um maximale Leistung zu erbringen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Am Arbeitsplatz:

Wenn ein Büroangestellter viele dringende Aufgaben gleichzeitig erledigen muss, könnte er sagen: „Ich stehe momentan unter Dampf“, um anzuzeigen, dass er stark unter Druck steht und wenig Zeit hat. - Bei körperlicher Arbeit:

Ein Bauarbeiter, der eine strenge Frist einhalten muss und intensiv arbeitet, könnte zu seinem Team sagen: „Wir stehen alle unter Dampf“, was darauf hinweist, dass sie unter großem Druck arbeiten, um rechtzeitig fertig zu werden. - Im Studium:

Ein Student, der mehrere Prüfungen und Abgabetermine hat, könnte sagen: „Ich stehe echt unter Dampf“, um den Stress und die hohe Arbeitsbelastung während dieser Zeit zu beschreiben. - Bei der Vorbereitung einer Veranstaltung:

Ein Eventmanager, der sich um viele Details und eine strenge Zeitplanung kümmern muss, könnte zu seinem Team sagen: „Wir stehen alle unter Dampf“, um den intensiven Arbeitsdruck zu verdeutlichen, der auf ihnen lastet. - In familiären Situationen:

Ein Elternteil, der sich gleichzeitig um die Kinder, den Haushalt und berufliche Verpflichtungen kümmern muss, könnte sagen: „Ich stehe ständig unter Dampf“, um den hohen Stress und die Vielzahl der Aufgaben zu beschreiben, die bewältigt werden müssen.

„Unter Dampf stehen“ verdeutlicht einen Zustand intensiven Drucks und Stresses, der oft mit hohen Erwartungen und wenig Zeit einhergeht. Es beschreibt Situationen, in denen man an seine Leistungsgrenzen geht, um alle Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen.

„Keinen klaren Kopf haben“ ist ein Ausdruck aus dem Deutschen, der beschreibt, dass jemand verwirrt ist oder Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und logisch zu denken. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Müdigkeit, Stress oder emotionale Belastungen verursacht werden. Der Ausdruck betont die vorübergehende Unfähigkeit, effektiv zu denken oder Entscheidungen zu treffen, und ist in vielen alltäglichen Situationen anwendbar.

Hier sind einige Beispiele, wie der Ausdruck in verwendet werden kann:

- Am Arbeitsplatz:

Ein Angestellter, der unter starkem Stress steht und merkt, dass er Fehler macht, könnte zu einem Kollegen sagen: „Ich habe heute keinen klaren Kopf“, um zu erklären, warum er Schwierigkeiten bei der Arbeit hat. - In der Schule oder Universität:

Ein Student, der während einer Prüfung plötzlich vergisst, was er gelernt hat, könnte denken: „Ich habe keinen klaren Kopf“, was seine Angst und Unfähigkeit, sich zu erinnern, widerspiegelt. - In persönlichen Beziehungen:

Während eines emotional aufgeladenen Gesprächs, in dem jemand überwältigt ist, könnte diese Person sagen: „Ich kann jetzt nicht weiterreden, ich habe keinen klaren Kopf“, um eine Pause zu bitten und sich zu sammeln. - Bei Entscheidungsfindungen:

Jemand, der vor einer wichtigen Entscheidung steht und sich unsicher fühlt, könnte zu einem Freund sagen: „Hilf mir bitte, ich habe keinen klaren Kopf“, um Unterstützung und Beratung zu suchen. - Nach einer langen Nacht:

Nach einer Nacht mit wenig Schlaf oder Überarbeitung könnte jemand feststellen, dass er nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren, und bemerken: „Ich habe einfach keinen klaren Kopf heute."

Der Ausdruck „keinen klaren Kopf haben“ veranschaulicht die menschliche Erfahrung mentaler oder emotionaler Überlastung und die daraus resultierende Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. Er erinnert daran, wie wichtig es ist, auf Zeichen des eigenen Körpers und Geistes zu achten und bei Bedarf Pausen einzulegen.

„Etwas zur Seite legen“ ist eine Phrase im Deutschen, die im Allgemeinen bedeutet, Geld oder Gegenstände für später aufzubewahren, oft als Vorbereitung oder Sicherheitsmaßnahme für die Zukunft. Es spiegelt die Idee des Sparens oder der Zurückstellung für einen späteren Zeitpunkt oder Bedarf wider und kann in verschiedenen Kontexten verwendet werden, sowohl finanziell als auch physisch.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Finanzielles Sparen:

Eine Person könnte von ihrem Gehalt regelmäßig einen bestimmten Betrag auf ein Sparkonto überweisen mit dem Gedanken: „Ich lege dieses Geld zur Seite für einen Notfall oder für meine Zukunft.“ Dies zeigt, wie „etwas zur Seite legen“ als eine Form des verantwortungsvollen Umgangs mit Finanzen angewendet wird. - Beim Einkaufen:

Beim Einkaufen könnte jemand ein Produkt sehen, das er gerne kaufen möchte, aber nicht sofort benötigt. Er könnte sich entscheiden, es für später zurückzulegen, indem er zum Verkäufer sagt: „Können Sie das bitte für mich zur Seite legen? Ich hole es nächste Woche ab." - Im Haushalt:

In einem Haushalt könnte jemand selten benutzte Gegenstände, wie saisonale Dekorationen oder spezielle Küchenwerkzeuge, in einem Schrank oder auf dem Dachboden „zur Seite legen“, um Platz zu schaffen und die Organisation zu verbessern. - Bei der Arbeit:

Im beruflichen Kontext könnte ein Manager oder Mitarbeiter eine weniger dringende Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt „zur Seite legen“, um sich auf dringendere oder wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. Dies könnte formuliert werden als: „Ich lege das Projekt jetzt zur Seite, bis wir die aktuellen Deadlines erreicht haben." - In der Planung:

Bei der Planung von Events oder Projekten könnte eine Person Materialien oder Ressourcen „zur Seite legen“, um sicherzustellen, dass sie verfügbar sind, wenn sie benötigt werden. Zum Beispiel könnte ein Eventplaner Dekorationsartikel vorab kaufen und lagern, mit dem Gedanken: „Ich lege diese Dinge jetzt zur Seite, damit wir sie haben, wenn die Veranstaltung näher rückt."

„Etwas zur Seite legen“ unterstreicht die Bedeutung von Voraussicht und Vorbereitung in verschiedenen Lebensbereichen und fördert die Idee, Ressourcen klug und bedacht zu verwenden.

„An seine Grenzen kommen“ ist ein deutscher Ausdruck, der beschreibt, dass jemand die maximalen Fähigkeiten, Kräfte oder Kapazitäten erreicht hat. Der Begriff kann sowohl physisch als auch psychisch verstanden werden und wird oft benutzt, um Situationen zu beschreiben, in denen man an den Punkt kommt, an dem man nicht weitermachen kann oder sollte. Der Ausdruck ist vielseitig und findet Anwendung in einer Reihe von Kontexten, besonders in herausfordernden oder anstrengenden Situationen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im Sport:

Ein Marathonläufer, der sich den letzten Kilometern nähert und kaum noch Energie hat, könnte denken: „Ich komme an meine Grenzen“, was darauf hinweist, dass er fast am Ende seiner Kräfte ist. - Im Berufsleben:

Eine Managerin, die unter enormem Druck steht und gleichzeitig mehrere Projekte betreut, könnte zu ihrem Team sagen: „Ich komme an meine Grenzen“, um zu signalisieren, dass sie kurz davor steht, überfordert zu sein und möglicherweise Unterstützung benötigt. - Bei mentaler Belastung:

Eine Person, die nach einer Reihe von persönlichen Rückschlägen immer noch versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen, könnte in einem Gespräch mit einem Freund erwähnen, „Ich komme an meine Grenzen“, um ihre emotionale Erschöpfung zu kommunizieren. - In der Bildung:

Ein Student, der sich intensiv auf Prüfungen vorbereitet und sich überfordert fühlt, könnte zu seinen Eltern sagen: „Ich komme an meine Grenzen“, was bedeutet, dass er das Gefühl hat, nicht mehr effektiv lernen zu können. - Bei körperlicher Arbeit:

Ein Bauarbeiter, der schwere Lasten in einer langen Schicht hebt, könnte zu seinen Kollegen sagen: „Ich komme an meine Grenzen“, um anzudeuten, dass er eine Pause braucht, bevor er weitermacht.

„An seine Grenzen kommen“ betont das Erreichen eines kritischen Punkts, sei es in Bezug auf Ausdauer, Kraft oder geistige Kapazität, und wird oft als Warnsignal gesehen, dass man sich um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden kümmern sollte.

„Das Handtuch werfen“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, dass man aufgibt oder sich aus einer bestimmten Situation zurückzieht, weil man keinen Erfolg sieht oder die Situation als zu schwierig empfindet. Dieser Ausdruck hat seine Ursprünge im Boxsport, wo buchstäblich ein Handtuch in den Ring geworfen wird, um den Kampf aufzugeben. Heute wird dieser Ausdruck in vielen Lebensbereichen verwendet, um Resignation oder Kapitulation auszudrücken.

Hier sind einige Beispiele, wie „das Handtuch werfen“ verwendet werden kann:

- Im Berufsleben:

Wenn ein Projekt trotz intensiver Bemühungen immer wieder auf Hindernisse stößt, könnte ein Teamleiter beschließen, das Projekt zu beenden, indem er sagt: „Wir werfen das Handtuch“, was bedeutet, dass weitere Anstrengungen als zwecklos angesehen werden. - Im Sport:

Ein Trainer einer Fußballmannschaft, die in einem wichtigen Spiel deutlich zurückliegt, könnte entscheiden, dass es besser ist, geschwächte Spieler zu schonen und somit indirekt „das Handtuch zu werfen“, indem keine weiteren Anstrengungen zur Aufholjagd unternommen werden. - In persönlichen Beziehungen:

In einer Beziehung, die trotz vieler Versuche, Probleme zu lösen, weiterhin konfliktreich bleibt, könnte eine Person entscheiden, aufzugeben und zu sagen: „Ich werfe das Handtuch“, was den Entschluss markiert, die Beziehung zu beenden. - Bei persönlichen Zielen:

Jemand, der versucht hat, eine neue Gewohnheit wie regelmäßiges Joggen zu etablieren, aber ständig durch Motivationsmangel zurückgeworfen wird, könnte entscheiden, „das Handtuch zu werfen“ und die Bemühungen einzustellen. - In der Bildung oder bei Prüfungen:

Ein Student, der sich auf eine besonders schwierige Prüfung vorbereitet, aber das Gefühl hat, trotz aller Bemühungen den Stoff nicht zu verstehen, könnte überlegen, „das Handtuch zu werfen“ und die Prüfung abzusagen oder sich zurückzuziehen.

„Das Handtuch werfen“ spiegelt das menschliche Erleben von Frustration und Erschöpfung in Situationen wider, in denen Fortschritte nicht erkennbar sind, und unterstreicht die Entscheidung, sich aus einer unfruchtbaren oder schädlichen Situation zurückzuziehen.

„Sich nicht unterkriegen lassen“ ist ein deutscher Ausdruck, der die Haltung und Entschlossenheit beschreibt, trotz Schwierigkeiten oder Widrigkeiten nicht aufzugeben. Er spiegelt eine positive Einstellung und einen unbeugsamen Geist wider, unabhängig von den Herausforderungen, denen man begegnet. Dieser Ausdruck ist ein Aufruf zur Resilienz und kann in einer Vielzahl von Kontexten verwendet werden, wo Durchhaltevermögen und Mut gefordert sind.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen angewendet werden kann:

- In persönlichen Krisen:

Wenn jemand schwere persönliche Verluste oder Rückschläge erlebt, kann der Ausdruck „sich nicht unterkriegen lassen“ als Ermutigung dienen. Freunde oder Familie könnten sagen: „Lass dich nicht unterkriegen“, um Unterstützung und Zuversicht zu bieten. - Im beruflichen Umfeld:

In einem herausfordernden Arbeitsumfeld oder bei schwierigen Projekten können Kollegen diesen Ausdruck verwenden, um sich gegenseitig zu motivieren. Ein Teamleiter könnte beispielsweise sein Team ermutigen, indem er

sagt: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, besonders nach einem Misserfolg oder negativem Feedback. - In der Schule oder Universität:

Studierende, die vor schwierigen Prüfungen oder intensiven Lernphasen stehen, könnten diesen Ausdruck nutzen, um ihre Entschlossenheit zu bekräftigen. Sie könnten zu sich selbst oder zu Kommilitonen sagen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, um die Motivation aufrechtzuerhalten. - Im Sport:

Athleten, besonders nach einer Niederlage oder Verletzung, nutzen oft diesen Ausdruck, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, stark zurückzukommen. Ein Trainer könnte sein Team motivieren, indem er sagt: „Kopf hoch, wir lassen uns nicht unterkriegen!“, um Teamgeist und Widerstandskraft zu fördern. - In gesellschaftlichen oder politischen Bewegungen:

In Zeiten sozialer oder politischer Herausforderungen kann „sich nicht unterkriegen lassen“ ein Schlachtruf für Aktivisten und Bürger sein, die für ihre Rechte oder Überzeugungen kämpfen. Bei Demonstrationen oder in Kampagnen könnte dieser Ausdruck verwendet werden, um Solidarität und Ausdauer zu symbolisieren.

„Sich nicht unterkriegen lassen“ betont die Wichtigkeit von Resilienz und der Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen. Es ist ein Ausdruck, der universell anwendbar ist und Menschen dazu inspiriert, sich mit Mut den Herausforderungen des Lebens zu stellen.

„Sich Luft machen“ ist ein deutscher Ausdruck, der verwendet wird, um auszudrücken, dass jemand seine Gedanken oder Gefühle offen und oft emphatisch äußert, insbesondere wenn er verärgert oder frustriert ist. Der Ausdruck ist vergleichbar mit „Dampf ablassen“ oder „sein Herz ausschütten“ in anderen Sprachen. Es ist ein Weg, emotionalen Druck abzubauen, indem man spricht, was einem auf dem Herzen liegt.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Am Arbeitsplatz:

Ein Mitarbeiter könnte nach einem besonders schwierigen Meeting zu einem vertrauensvollen Kollegen gehen und sagen: „Ich muss mir jetzt einfach mal Luft machen“, und beginnt dann, seine Frustration über die besprochenen Themen auszudrücken. - In persönlichen Beziehungen:

Wenn jemand in einer Beziehung steht und sich von seinem Partner missverstanden fühlt, könnte er das Bedürfnis haben, sich Luft zu machen. Er könnte sagen: „Ich muss dir jetzt mal sagen, was mich stört“, und beginnt dann, seine Gefühle zu teilen. - In sozialen Medien:

Eine Person könnte auf sozialen Medien einen Post verfassen, in dem sie sich über eine aktuelle gesellschaftliche oder politische Angelegenheit Luft macht. Der Post könnte mit den Worten beginnen: „Ich muss mir mal Luft machen über...“, gefolgt von einer detaillierten Meinung oder Kritik. - Bei sportlichen Veranstaltungen:

Ein Sportfan könnte nach einem enttäuschenden Spiel seines Lieblingsteams das Bedürfnis haben, sich Luft zu machen. Er könnte zu einem Freund sagen: „Lass mich mal kurz Luft machen“, und spricht dann über seine Frustrationen mit der Leistung des Teams. - In therapeutischen oder Beratungssituationen:

In einer Therapiesitzung könnte der Therapeut den Patienten ermutigen, sich Luft zu machen, um verdrängte Emotionen freizusetzen. Der Therapeut könnte sagen: „Es ist wichtig, dass Sie sich hier Luft machen und alles aussprechen, was Ihnen auf dem Herzen liegt."

„Sich Luft machen“ ermöglicht es Individuen, Spannungen zu verringern und emotionales Wohlbefinden zu fördern, indem sie offen über ihre Gefühle sprechen. Es betont die Bedeutung der emotionalen Offenheit und Unterstützung in zwischenmenschlichen Beziehungen.

„Einen kühlen Kopf bewahren“ ist ein deutscher Ausdruck, der bedeutet, in stressigen oder herausfordernden Situationen ruhig und besonnen zu bleiben. Dieser Ausdruck wird oft verwendet, um Gelassenheit und Kontrolle in Momenten zu beschreiben, in denen man leicht die Fassung verlieren könnte. Es ist eine wichtige Fähigkeit in vielen Lebensbereichen, von persönlichen Beziehungen bis hin zu professionellen Umgebungen.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen angewendet werden kann:

- Am Arbeitsplatz:

In einem hitzigen Meeting, in dem die Meinungen stark auseinandergehen, könnte ein Manager zu seinem Team sagen: „Lasst uns einen kühlen Kopf bewahren“, um zu signalisieren, dass sie sachlich bleiben und konstruktiv diskutieren sollten, anstatt sich von Emotionen leiten zu lassen. - In persönlichen Beziehungen:

Bei einem Streit mit einem Partner oder Familienmitglied kann es hilfreich sein, sich daran zu erinnern, einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine Person könnte zu sich selbst sagen: „Ich muss einen kühlen Kopf bewahren“, um die Situation nicht weiter zu eskalieren und eine Lösung zu finden. - In Notfällen:

In einer Notfallsituation, wie bei einem Autounfall oder einem medizinischen Notfall, ist es entscheidend, ruhig zu bleiben. Ein Ersthelfer könnte anderen helfen, ruhig zu bleiben, indem er sagt: „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, um richtig handeln zu können". - In sportlichen Wettkämpfen:

Sportler, besonders in Teamsportarten oder in kritischen Momenten eines Spiels, müssen unter Druck leistungsfähig bleiben. Ein Trainer könnte sein Team ermutigen, indem er sagt: „Behaltet einen kühlen Kopf, dann können wir diesen Sieg erringen". - In Prüfungssituationen:

Studenten vor einer wichtigen Prüfung können nervös werden. Ein Lehrer könnte sie beruhigen, indem er sagt: „Bewahrt einen kühlen Kopf, dann könnt ihr euer Bestes geben".

„Einen kühlen Kopf bewahren“ betont die Wichtigkeit von Selbstkontrolle und Gelassenheit in schwierigen Momenten und unterstützt das Treffen durchdachter Entscheidungen statt impulsiver Reaktionen.

„Über sich hinauswachsen“ ist ein deutscher Ausdruck, der das Übertreffen eigener Grenzen und Erwartungen beschreibt. Er wird oft verwendet, um eine persönliche oder professionelle Entwicklung zu beschreiben, bei der jemand seine bisherigen Leistungen übertrifft und neue Fähigkeiten oder Erfolge erlangt. Dies kann in verschiedenen Kontexten relevant sein und wird oft als eine Art der Selbstverbesserung oder als Erreichen eines neuen Levels der Kompetenz verstanden.

Hier einige Beispiele, wie der Ausdruck in verschiedenen Situationen passen kann:

- Im persönlichen Wachstum:

Eine Person, die sich vorgenommen hat, gesünder zu leben, könnte durch regelmäßiges Training und Ernährungsumstellung „über sich hinauswachsen“. Dies könnte bedeuten, dass sie nach einigen Monaten einen Marathon läuft, eine Leistung, die sie zuvor nicht für möglich gehalten hätte. - Im beruflichen Kontext:

Ein Mitarbeiter könnte durch zusätzliche Projekte oder das Erlernen neuer Fähigkeiten „über sich hinauswachsen“. Beispielsweise könnte jemand, der in einer IT-Abteilung arbeitet, sich selbstständig in künstliche Intelligenz einarbeiten und schließlich ein wichtiges Projekt in diesem Bereich leiten. - In der Akademie:

Ein Student könnte „über sich hinauswachsen“, indem er sich in einem besonders schwierigen Fach, das ihm nicht liegt, verbessert und letztendlich mit Auszeichnung besteht. Dies könnte durch zusätzliche Nachhilfe, Studiengruppen oder intensives Eigenstudium erreicht werden. - Im Sport:

Ein Athlet könnte „über sich hinauswachsen“, indem er neue persönliche Bestleistungen setzt oder in Wettbewerben erfolgreicher ist als je zuvor. Dies könnte durch intensives Training, mentale Vorbereitung und technische Verbesserungen erreicht werden. - Bei künstlerischen oder kreativen Bemühungen:

Ein Künstler oder Schriftsteller könnte durch das Experimentieren mit neuen Stilen oder Techniken „über sich hinauswachsen“. Dies könnte bedeuten, dass ein Maler, der sich traditionell auf Landschaften konzentriert hat, erfolgreich eine Ausstellung mit abstrakter Kunst durchführt.

„Über sich hinauswachsen“ betont die Bedeutung von persönlicher Entwicklung und das Streben nach höheren Zielen. Es ist ein motivierender Ausdruck, der Menschen dazu anregt, ihre eigenen Beschränkungen zu erkennen und zu überwinden, um ihre volle Potenzial zu erreichen.

Übersetzungen und Lektion als PDF herunterladen

Übersetzung & Erklärungen auf verschiedenen Sprachen:

Englisch

Mehr Übersetzungen folgen schon in Kürze!

Diese und Hunderte weitere Dokumente kannst du dir als EasyDeutsch Pro Member herunterladen.

Du hast EasyDeutsch Pro bereits gekauft?

Logge dich hier ein: Zum Login

Aktualisiere diese Seite, nachdem du dich eingeloggt hast.

Du bist noch kein EasyDeutsch Pro Member?

Sichere dir jetzt Zugang zu allen Kursen, Downloads, Übungen und Premium Materialien:

Schon ab 10€ im Monat: Jetzt Pro-Mitglied werden

Du bist Deutschlehrer(in)?

EasyDeutsch Pro für Lehrer: Mehr Informationen

Übe jetzt deutschen Slang!

Was kann Slango?

Slango hilft dir bei allen Fragen zu Slang und Umgangssprache – schnell, prägnant, und auf Wunsch mit Übersetzungen und weiteren Beispielen. Im effektiven Konversationsstil! Perfekt für das interaktive und motivierende Deutschlernen!

Slango übt mit dir Vokabeln und passt sich flexibel an dein Niveau an, damit du gezielt üben kannst.

Du kannst die Antworten in mehreren Sprachen erhalten – Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und mehr. So kannst du die Wörter auch in deine bevorzugte Sprache übersetzen lassen.

Du kannst jederzeit auf Slango zugreifen, um deine Fragen zu stellen oder Übungen zu machen – ohne Wartezeiten!